Carlos II, el ocaso de una dinastía enferma.

Una calurosa tarde de julio de 1698 Juan Tomás Rocaberti y Froilán Díaz, inquisidor general y confesor real respectivamente, preocupados por la salud espiritual del monarca, se sentaron a dictar una solicitud urgente; de ella, según pensaban, dependía el futuro del reino.

Su destinatario era un fraile dominico, vicario del convento de la Encarnación de Cangas de Tineo, en Asturias, y con línea directa con el Demonio. Los apurados clérigos deseaban que el fraile hablase inmediatamente con el Maligno y le preguntase en qué consistía el hechizo que afligía al atormentado rey Carlos.

No se demoró el religioso asturiano en satisfacer la demanda que tan insignes miembros de la Corte le habían hecho llegar desde Madrid. Entró en trance, parlamentó con Lucifer y, obtenida la respuesta, corrió por los pasillos del convento para devolver a toda prisa la carta... con el enigma desvelado:

"Me dijo el demonio anoche que el Rey se halla hechizado maléficamente para gobernar y para engendrar. Se le hechizó cuando tenía 14 años, con un chocolate en el que se disolvieron los sesos de un hombre muerto para quitarle la salud y los riñones, para corromperle el semen e impedirle la generación".

Sí, esta era la España de hace tres siglos en todo su esplendor místico.

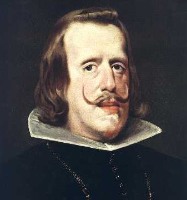

Después de 44 años de reinado, 42 de amoríos y revolcones, unos 50 hijos y centenares de amantes (no faltaron duquesas, marquesas, cómicas, damas de honor, prostitutas y decenas de sirvientas), Felipe IV abandonó este mundo la última semana del verano de 1665. Tanta rijosidad y tanta actividad venérea sólo le habían procurado un heredero, que, para más inri, tenía sólo cuatro años y era una criatura raquítica y repelente que acababa de echar los dientes y aún no se había destetado.

Para evitar la mala imagen de coronar como rey de España a un mamoncete de cuatro años los médicos decidieron suspender la lactancia, que llevaban a cabo catorce sufridas nodrizas. Le prescribieron papillas y, como no se podía mantener en pie, encargaron al sastre unos gruesos cordones parar sostenerle mientras recibía a los embajadores extranjeros. Aquel día, el de su presentación en público como titular de la monarquía más poderosa del planeta, marcaría el principio de un larguísimo calvario que duraría 35 años.

Se ha dicho mil veces que Carlos II fue el monstruoso producto final de la consaguinidad de los Austrias, que se pasaron dos siglos casándose entre ellos y trayendo al mundo una progenie de príncipes cada vez más deficientes, cada vez más tarados. Nada más cierto. Su madre era la sobrina carnal de su padre y, escalando en el árbol genealógico, encontramos que tenía doce veces el apellido Habsburgo. Un ejemplar genéticamente puro y totalmente idiota.

Aprendió a andar a los seis años, a hablar a los diez, hasta los doce no supo leer y no se vio capaz de escribir –aunque fuese solo su firma: "Yo, el Rey"– hasta los quince años. Físicamente echaba para atrás. "Asusta de feo", apuntó un embajador en una carta a su soberano. Enclenque y encanijado, de piel macilenta, ojos huidizos y nariz ganchuda que casi tocaba el labio. Heredó el prognatismo y el belfo caído de la familia. Ambos los multiplicó por dos. Nunca pudo masticar en condiciones, lo que, unido a sus delicadas digestiones, le condenaron a padecer vómitos continuos y una diarrea crónica.

Su drama personal fue, además, parejo al de la corona que le había caído en suerte. La recibió de capa caída, y a su muerte se desencadenó una larga guerra de sucesión que liquidaría por siempre las posesiones de la familia en Europa.

Ferando Díaz Villanueva

2 comentarios

Sakkarah -

A mi me encanta la historia.

Un beso.

Dinosaurio -

¡Y así nos ha ido a través de la Historia! Y, a veces, creo que nos sigue yendo.

Un beso.